|

跨界的展览,带给我们什么? 你想象中的100年之后是怎么样的?是科技的发展为我们创造了一个更便利的世界,还是生态危机使地球最终走向毁灭?上海喜玛拉雅美术馆起始于2016年的“上海种子”跨界项目,就将这些问题抛撒向各个领域的“研究员”们,他们共同为人类的未来提供了无数种想象的可能。

在2016年的第一章中,我们看到了建筑师藤本壮介为喜玛拉雅美术馆设计的“远景之丘”的建成,而来到2017年的上海种子第二章,主要以展览的形式呈现,展览标题取自同名纪录片——“时间的种子”(Seedsof Time)。这个由李龙雨与汉斯•乌尔里希•奥布里斯特联合策划的展览,响应了纪录片对即刻行动改善气候状况的呼吁,更试图通过融合艺术、文学、哲学、环境科学、生物学、医学、人工智能等领域的头脑风暴,更好地理解当下紧迫的环境和社会问题,探索人类存在的可持续道路,仿佛带着观众一起坐上时空机器,穿越到2116年展开一场丰富而有趣的探险。

《时间的种子》,由桑迪·麦克劳德导演的电影。纪录片静止图像,2013年,由《时间的种子》制作允惠

来到美术馆门口,展览的序曲已经开始。映入你视野的一座白色小山丘就是藤本壮介特别为“上海种子”量身定制的户外空间“远景之丘”。这个对于未来建筑的探索成果,以纯白色脚手架为支撑,全透视的建筑理念塑造出城市森林一般的视觉效果。凭展览门票,你可以沿着阶梯爬上这座镂空山丘,感受一下在19米扶着脚手架俯视地面的风景。

远景之丘,藤本壮介作品

远景之丘,藤本壮介作品

来到美术馆三层空间,中庭散布的各个展览作品第一时间将展览的跨界感传达给了观众,而悬挂上方的巨大镜面,又让观众通过反射看到自己的位置,立刻将你纳入其间,参与到这场未来之旅中。

上海喜玛拉雅美术馆中庭

整个中庭环绕在小野洋子《我们都是水》这件装置的声音之中。你可以钻进利亚姆·吉利克的车里,在驾驶座上阅读他的文字,感受工厂美学;也可以坐在凳子上喝喝咖啡,在喻红的《百尺竿头》面前想象与动物共享一根电线杆的极端情境;或者到郑曦然的程序面前,与那只根据不同时刻环境产生改变的“生物”拍一张照片;还可以在小野洋子的《许愿树》上挂上自己的愿望,它们将与世界各地的愿望在“想象和平的塔”中相遇……

《某样东西在想你》,郑曦然,实时模拟,2015年。上海喜玛拉雅美术馆现场图,2017年

《许愿树》,小野洋子。上海喜玛拉雅美术馆现场图,2017年

当你走到“出口”字样旁边时,会发现其实这只是一件作品的名字,这恰恰是展览主区域的入口。来自迪勒·斯科菲迪奥+ 兰弗洛设计事务所,《出口》绘制了超过一百个来源的数据,对当代全球性话题做出了戏剧性的映射:规模空前的移民基于政治、经济及环境的原因正在离开他们的故土。360度的装置使观众沉浸在全景的影像环境中。

《出口》,迪勒·斯科菲迪奥+兰弗洛设计事务所,动画投影,2008-2015年

继续前行,来到米利亚姆·西蒙的实验室,你可以观赏纽约州唯一受到美国联邦法保护的、一年只开花一天的脆弱物种阿加尼斯·阿库塔。戴上3D打印眼镜,你可以闻到那稍纵即逝的气味,或者在充满仪式感的表演“被使用、破坏、丢弃的一切……”中,一边享受着鸡尾酒,一边受邀穿上设备阿多罗(adōrō)去感受生长时的阿加尼斯·阿库塔。(表演时间为:5月6日、5月20日、6月3日、6月17日、7月1日、7月15日14:30-16:00)

《被使用、破坏、丢弃的一切……》,米利亚姆·西蒙,2016年。上海喜玛拉雅美术馆现场图,2017年

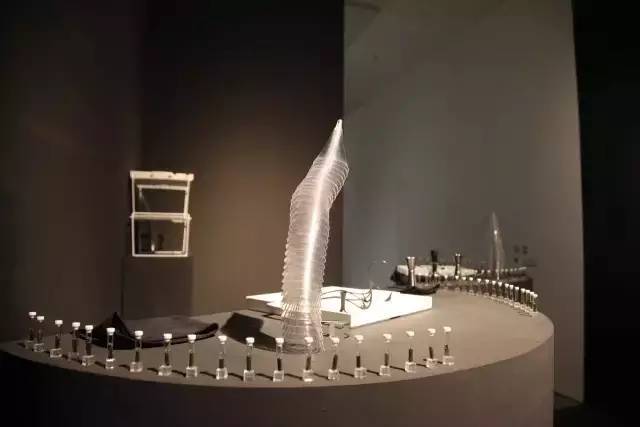

步入另一个展厅,你可以观察一滴水如何消失变成蒸汽,欣赏塑料管在压缩空气的干预下展现的疯狂舞姿,等待迷雾影中释放出彩虹的颜色,看不久前去世的艺术家古斯塔夫·梅茨戈尔的自毁艺术依然在敦促我们对气候变化采取必要的行动。正如他所引用的诗人威斯坦·休·奥登的诗句,“我们必须要么成为理想主义者,要么死亡。”

《极限碰触:舞动的软管、云母立方、电炉上的水滴、无题(彩虹/水的作品)》,古斯塔夫·梅茨戈尔,一系列装置与混合媒材, 1968年/2017年

在建筑师及艺术家林璎的《什么正在消逝?空房间》,你可以手捧一块特殊屏幕,在空荡黑暗的通道观看已灭绝物种的画面,倾听那些已经在自然中消逝的声音。这个不可拍照,依靠你的感官去记录的空间里,借由投影光束的朝向,艺术家不着痕迹地调动着观众的观看行为——以一种特定的姿态在双手间“捧起”细腻动人的影像,画面中那些生意盎然却已经从地球上消逝或濒临灭绝的物种令人心生感念。

《什么正在消逝?空房间》,林璎,装置,2009年,由什么正在消逝?基金会允惠,图片由马修·尼德豪泽提供

几步之外,你又会突然走进一个神奇的中医世界。坐在大石块上,你可以在中医理疗仪前感受信息能量的波动。不断循环的影像由画面正北方代表冬天的方位起始,以宇宙级气势呈现信息的传递、波的折射及相互之间的干涉。

《信息波场》,戴志康×林书民,2017年。上海喜玛拉雅美术馆现场图,2017年

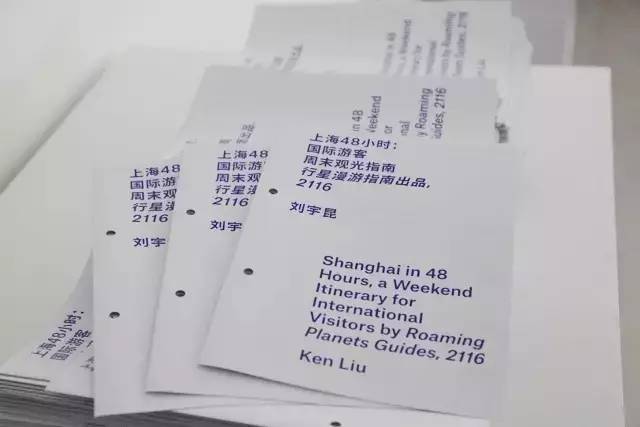

王旭的《糖伞》是四楼的第一个展项。看着艺术家手举糖伞在曼哈顿的街道穿行,你或许也有这样的疑问:我们如何在城市空间中移动身体?我们使用的工具又是如何将身体与自然分隔?而《三体》翻译者、雨果奖获得者、科幻小说家刘宇昆为上海种子撰写《上海48小时:国际游客周末观光指南,行星漫游者出品,2116》,你可以在现场自行领取这个免费的小册子,仿佛保留一份跨越一个世纪的旅行纪念。

《上海48小时:国际游客周末观光指南,行星漫游者出品,2116》,刘宇昆。上海喜玛拉雅美术馆现场图,2017年

艺术家邱黯雄团队则利用动画投影打造了一个被淹没的上海,你不仅可以在装置内看到游鱼穿过大厦的奇妙场景,五月或六月,你还可能坐上开在水下的巴士,抢先体验100年之后的交通出行。

《未来线路》,邱黯雄及其根基研究员团队成员李倩和杨磊,2017年。上海喜玛拉雅美术馆现场图,2017年

引人注目的作品还有很多,信息量巨大、学科跨界广泛的展览《时间的种子》对观众的知识储备似乎提出了挑战,但不用因为担心而停下感受这场2116之旅的脚步,毕竟所有参展者的作品对展览主题的探索与呼应,所期待和能够做到的不是立刻解决什么,而是提出问题将思考的种子抛向所有人,等待每个人对地球、自然、人类的未来作出属于自己的回应。

展览:上海种子第二章《时间的种子》

时间:4月22日至7月30日

地点:上海浦东新区樱花路869号喜玛拉雅美术馆 |